Sanierung der Wasseraufbereitungstechnik im Schwimmbad Winsen (Aller)

Das Volumen der Außenbecken beträgt 950 m³, das Becken im Hallenbad weist ein Volumen von 430 m³ auf und ist mit einem Hubboden ausgestattet. Der Schwallwasserbehälter beinhaltet ein Volumen von 45 m³.

Außenbereich Freibad Winsen |

Hallenbad Winsen |

Die gesamte Aufbereitung datiert aus dem Jahre 1973, wobei die Chlorgasanlage gemäß dem Stand der Technik gewartet und

angepasst wurde. Die Kiesfilter sind für eine Umwälzleistung von 150 m³/h ausgelegt.

Winsen (Aller)

- Gebundenes Chlor im Schwimmbadwasser:

Dieser Wert ist gemäß DIN von derzeit 0,4 bis 0,6 mg/l auf 0,2 mg/l zu senken. - AOX und abfiltrierbare Stoffe im Filterrückspülwasser:

Der AOX-Gehalt im Filterrückspülwasser entsteht insbesondere durch hohe gebundene Chlorwerte im Schwimmbadwasser bzw. aus deren Reaktionsprodukten innerhalb des Rückspülvorganges. Der gemessene Wert im Filterrückspülwasser beträgt zurzeit ca. 1 mg/l. Der geforderte Wert für die Direkteinleitung beträgt 0,2 mg/l. - Abfiltrierbare Stoffe

Des Weiteren sind die abfiltrierbaren Stoffe von derzeit rd. 100 mg/l auf mindestens 50 mg/l zu senken.

Anpassung an neue Gesetzeslage

Rückspülwasser

"Stufenweises Herantasten"

- Neubau eines Spülluftgebläses und einer Schallschutzhaube (die bisherige Rückspülung erfolgte gänzlich ohne Luftunterstützung).

- Einbau eines Entlüfters und Rohrleitung für die Spülluft.

- Schaltschrankneubau und elektrische Verkabelung des Spülluftgebläses.

- Einbau von Absenkschleifen an den Kiesfiltern.

- Rohrleitungsneubau für Erstfiltrat.

- Einbau eines Durchflussmessinstrumentes.

Anschluss der Signalleitungen für Chlorgas und Durchfluss an einen zentralen Rechner und Durchführung eines Messprogrammes AOX.

Hierzu war geplant, die oberen Lagen des Kiesfilters gegen Aktivkohle auszutauschen, um den gebundenen Chlorwert unter 0,2 mg/l zu senken. Diese Lösung war in der Praxis nicht umsetzbar.

Sanierungsvariante 2 - Aktivkohlepulverdosierung

Auch dieses Verfahren erfüllt die Grenzwerte, ist jedoch mit einem erhöhten Aufwand für die Anlagenwartung

und -reinigung an Armaturen verbunden. Zudem liegen aus Vergleichsanlagen schlechte Erfahrungen vor.

Sanierungsvariante 3 – Aktivkohlefilter separat

Hierzu wird ein separater Aktivkohlefilter im Bypass parallel zu den Kiesfiltern betrieben. Diese Variante erfordert einen etwas

höheren Aufwand in der Rohrleitungsmontage und der Anlagensteuerung, erreicht aber die geforderten Werte und ist ein

sicheres und bewährtes Verfahren.

Sanierungsvariante 4 – Chlorominator

Die Zerstörung von gebundenem Chlor kann auch über den fototechnischen Einsatz verschiedener Strahlungsquellen,

wie z. B. UV-Lampen, erreicht werden. Der so genannte Chlorominator lässt sich ebenfalls im Bypass zu den Kiesfiltern betreiben.

Der Chlorominator erfordert allerdings einen relativ hohen Energieeintrag sowie einen nicht unerheblichen Aufwand für den

regelmäßigen Austausch der UV-Lampen, was insgesamt zu relativ hohen Betriebskosten führt.

Sanierungsvariante 5 – Sole-Elektrolyseverfahren

Bei der Salzwasserelektrolyse mit Natriumchlorid, d. h. Salzsäure, entsteht neben der unterchlorigen Säure, d. h.

Chlorradikale, weiterer atomarer Wasser- und Sauerstoff, wobei der Sauerstoff in diesem Stadium des Entstehens in den

Durchflusselektrolysezellen äußert reaktionsfähig ist und so eine effektive und bedarfsgerechte Entkeimung

gewährleistet.

Vorteil dieser Anlagentechnik ist, dass Just-in-Time jeweils nur so viel Chlor produziert wird, wie tatsächlich notwendig ist.

Die Elektrolysezellen selber werden im Bypass betrieben. Neben der eigentlichen Anlage ist allerdings ein Salzlager bzw. ein

Solebehälter für die Natriumchloridzugabe notwendig. Die Salzwassersole wird der Wassergefährdungsklasse 1

zugeordnet, was spezielle Anforderungen an den Abfüllplatz erfordert. Des Weiteren sind metallische Werkstoffe im Bereich der

Aufbereitungsanlage für die Sole-Elektrolyse nicht geeignet.

Großer Vorteil der Sole-Anlagentechnik ist der Wegfall des Umganges mit Gefahrstoffen, wie Chlorgas und

Chlorbleichlaugeanlagen. Weiterer Vorteil ist, dass das Schwimmen in der Natursole für Hautallergiker, Kinder etc. deutlich

gesünder und verträglicher ist.

Nachteilig im Vergleich zu konventionellen Verfahren sind die höheren Anlagen- und Betriebskosten.

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile fiel die Entscheidung auf die

Variante 3 – Aktivkohlefilter separat.

Aktivkohle auf Kiesfilter

Aktivkohlepulverdosierung

Aktivkohlefilter separat

Chlorominator

Sole-Elektrolyseverfahren

Einleitung in Schmutzwasserkanal oder betriebseigene Kläranlage

Das nebenstehende Foto (hier: Bauzustand)

zeigt den im Bypass betriebenen Aktivkohlefilter, der mit ca. 30 % der Umwälzleistung (150 m³/h x 0,3 = 30 m³/h) betrieben wird.

Die Baumaßnahme wurde im Januar 2003 abgeschlossen. Die Betriebserfahrungen zeigen, dass der gebundene Chlorwert langfristig auf

deutlich unter 0,2 mg/l gehalten werden kann. Erwartungsgemäß waren die Ablaufwerte des Filterrückspülwassers

zwar deutlich besser als zu früheren Zeiten ohne Aktivkohlefilter, erreichten aber noch nicht die für eine Direkteinleitung

geforderten Werte.

Das nebenstehende Foto (hier: Bauzustand)

zeigt den im Bypass betriebenen Aktivkohlefilter, der mit ca. 30 % der Umwälzleistung (150 m³/h x 0,3 = 30 m³/h) betrieben wird.

Die Baumaßnahme wurde im Januar 2003 abgeschlossen. Die Betriebserfahrungen zeigen, dass der gebundene Chlorwert langfristig auf

deutlich unter 0,2 mg/l gehalten werden kann. Erwartungsgemäß waren die Ablaufwerte des Filterrückspülwassers

zwar deutlich besser als zu früheren Zeiten ohne Aktivkohlefilter, erreichten aber noch nicht die für eine Direkteinleitung

geforderten Werte.

Im Betrieb zeigte sich auch, dass der Einsatz eines parallelen Aktivkohlefilters relativ problemlos mit den bestehenden Umwälzpumpen möglich ist.

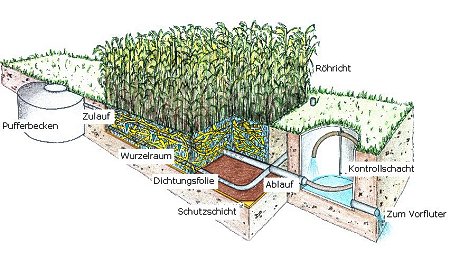

Schema Pflanzenkläranlage

In dem Pflanzenbeet selber erfolgt die Reduzierung des AOX-Gehaltes bzw. des CSB-Gehaltes des Filterrückspülwassers, wobei auch bereits im Absetzbecken durch die UV-Strahlung ein Teilabbau des CSB´s und des AOX stattfindet.

Pro Filterrückspülvorgang fallen max. 50 m³ Filterrückspülwasser an. Dieser Rückspülvorgang wird einmal pro Woche durchgeführt, dementsprechend wurde das Absetzbecken auf ein Volumen von ca. 50 m³ + 100 % Sicherheit = 100 m³ Volumen ausgelegt. Die Pflanzenkläranlage selber wurde mit einer Reserve von ca. 20 % bemessen.

Einbau der Kunststoffdichtungsbahn |

Befüllung des Absetzbeckens | ||

Verteilungsrinne zum Pflanzenbeet |

Absetzbecken und Pflanzenbeet |

Im Zuge der Errichtung der Pflanzenkläranlage wurde ein zusätzliches Pumpwerk (150 m³/h) mit Schlammfang dem eigentlichen Absetzbecken vorgeschaltet.

Der Umbau der Badewasseraufbereitung, einschließlich des durchgeführten Sofortprogramms, erforderte Investitionen in Höhe von rd. 60.000,00 € brutto, einschließlich aller Planungskosten. Die Gesamtbaumaßnahme "Pflanzenkläranlage" benötigte Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 40.000,00 € brutto, einschließlich Planungs- und Genehmigungskosten.

Das Planungsbüro Wittig bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei der Gemeinde Winsen (Aller), dem Schwimmmeister des Schwimmbades Winsen (Aller), sowie dem Landkreis Celle, hier das Amt für Umwelt und ländlichen Raum, und für die Unterstützung bei der Durchführung des Projektes.